火山地形について、溶岩台地、カルデラ、マールの地形を紹介するとともに、火山の形態、溶岩流、火砕流についても説明します。

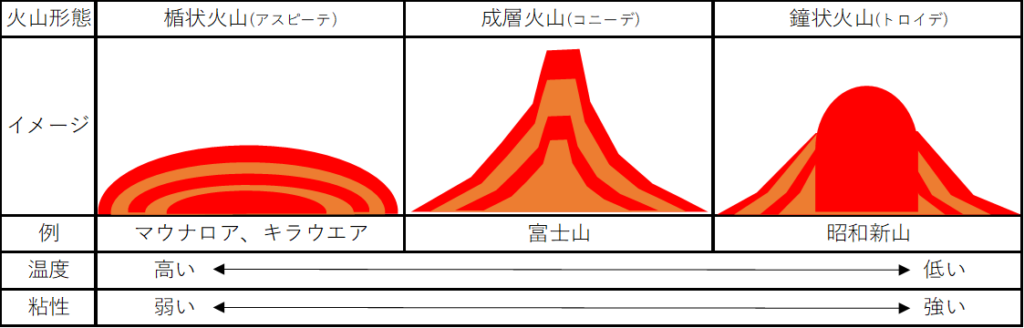

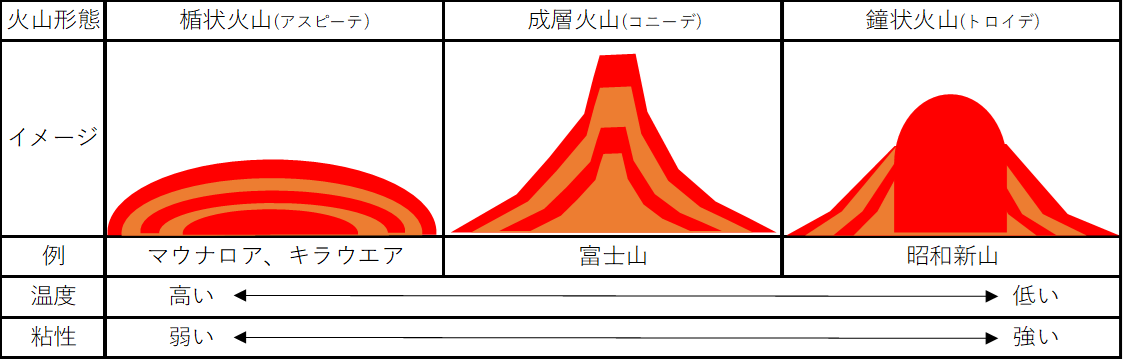

火山形態

火山の形態は楯状火山、成層火山、鐘状火山の3つに分けられることがあります。温度が高いと、粘性が弱く、火口からはサラサラと溶岩が流れ、丘のような土地を形成していきます。逆に温度が低く、粘性が強いとなかなか溶岩が流れず、圧力が最大まで加えられたときに巨大な爆発を起こしますので非常に危険です。

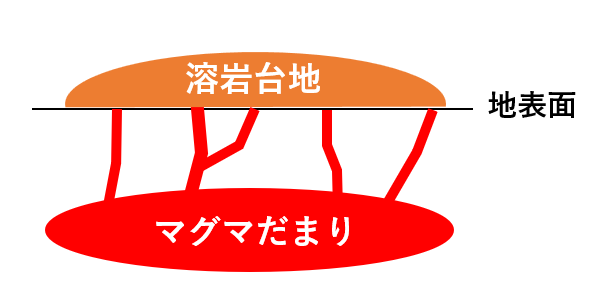

溶岩台地

複数の火口がある場合、火口から吹きだした溶岩が台地をつくると溶岩台地となります。

代表例はインドのデカン高原が有名で、他にはアメリカのコロンビア高原などもあります。

デカン高原の溶岩台地が風化して形成された土はレグールと呼ばれ、綿花栽培に適しています。

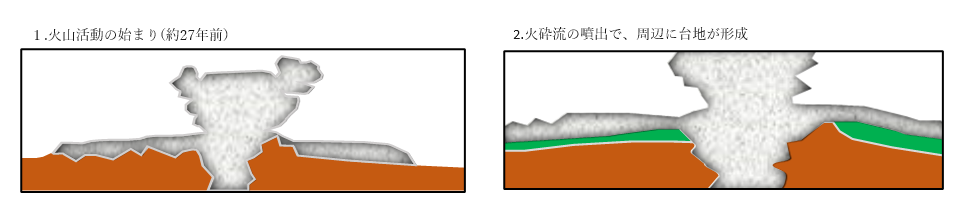

溶岩流と火砕流

火砕流は火山の噴火に伴い、高温の火山ガスが火山灰などの火山砕屑物とともに高速で流れる現象です。逆に溶岩流は流れる速度は遅いので、スピードの違いだと考えましょう。

火砕流は自然災害として非常に危険であり、1991年には雲仙普賢岳(長崎県)の火砕流を多くの死者が出ました。

火山噴火に伴い、火山灰も放出されますが、町や農地に降り積もり被害が出るほか、何カ月も大気中をただようことで太陽光を遮り、地球規模で気温が低下することもあります。

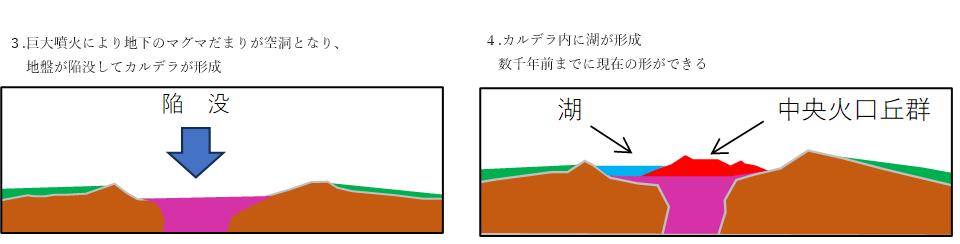

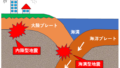

カルデラ

カルデラとは、火山噴火により形成された直径1~2㎞以上の大規模な凹地です。

代表例としては九州の阿蘇山です。阿蘇のカルデラは東西18km、南北25kmと世界有数の規模を誇りますが、阿蘇のような大規模なカルデラでは、いくつもの山が連なって場所で形成されます。

長い年月をかけて山の下ではマグマが溜まり、一気に噴き出して巨大な噴火が起こると、山の中が空洞になり、天井が崩れ落ちます。そして地上に凹地が形成されカルデラとなるのです。ちなみにカルデラ内の平原を火口原、火口原にある湖を火口原湖と呼びますが、有珠山と洞爺湖(北海道)、箱根山と芦ノ湖(神奈川県)などが代表例として挙げられます。

阿蘇のカルデラ形成(例)

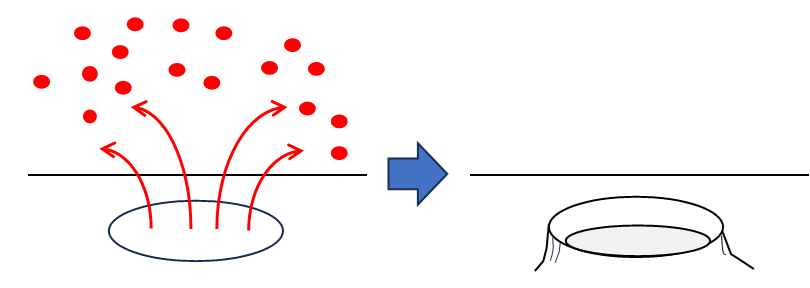

マール

水が大量にある場所で、マグマから出る水蒸気やガスが爆発により形成された円形の凹地をマールといいます。爆発により上部の岩石や土砂が吹き飛ばされて周囲に堆積しますが、規模は非常に小さく、山体のない火山になります。代表例としては秋田県男鹿半島の一ノ目潟が挙げられます。他には薩摩半島先端の開聞岳などがあります。

火山は災害という意識が非常に強いですが、一方で温泉に利用されたり、火山地形が観光資源として価値を持つこともあります。また、火山の多いアイスランドやニュージーランドでは地熱発電も盛んです。

コメント