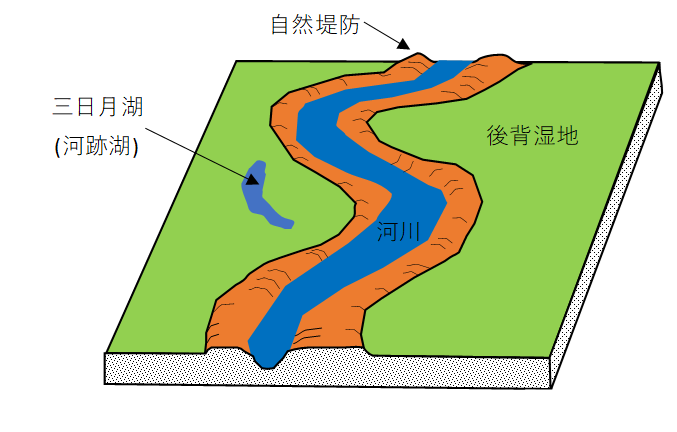

氾濫原

河川中・下流域の氾濫原で形成される自然堤防・後背湿地・三日月湖(河跡湖)について紹介します。洪水が発生するごとに小さな起伏のある地形を形成してきたので、この場所を氾濫原とよんでいます。

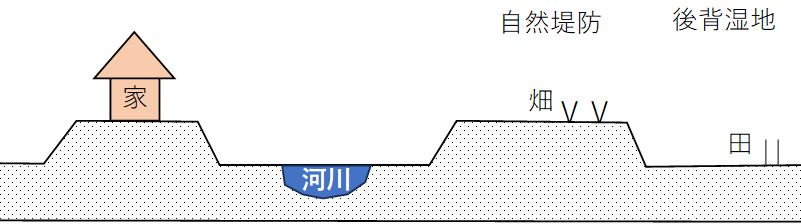

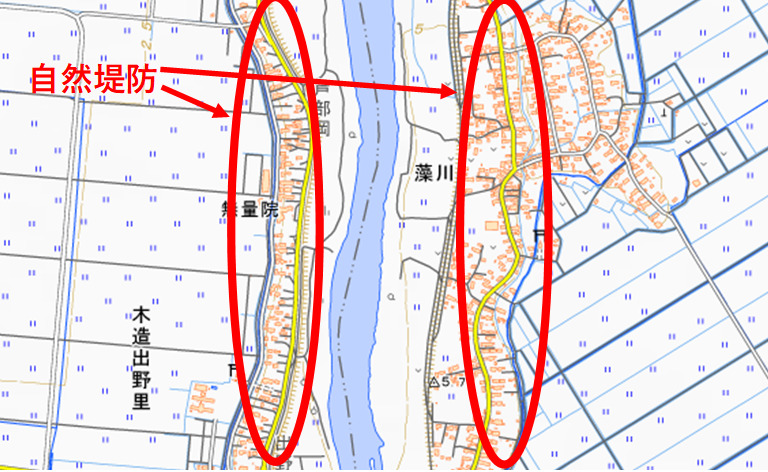

自然堤防

河川は平地に入ると傾斜がほとんどなく、河川は蛇行して何度も洪水を発生させました。その度、河川両側に運搬してきた土砂がまき散らされ、数mほど高い微高地が形成されます。この地形を自然堤防とよびます。自然堤防上は水はけが良いので畑が見られたり、少しでも洪水被害を軽減しようと民家が立ち並ぶ場所もあります。(列村)

※地形図において等高線は10m間隔でしか描かれませんので、等高線で自然堤防の起伏を

読み取ることはできません。しかし、集落の並び方や畑の地図記号を読み取ることで自然堤防があるのではないかと理解に努めて下さい。

後背湿地

自然堤防は水はけがよいですが、背後にある後背湿地は名前の通りの湿地で水はけが悪いです。洪水後、水が河川に戻ろうにも自然堤防が遮り、いつまでも水や泥が溜まった状態になりました。今では水道管設備が整い、土地開発も進んでいますが、かつては後背湿地の多くが水田として利用されていました。

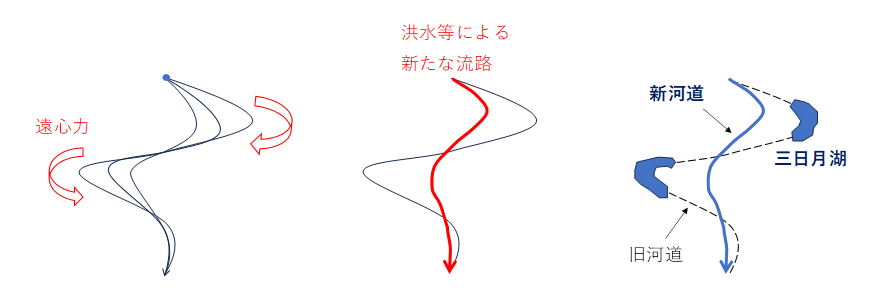

三日月湖(河跡湖)

三日月湖(河跡湖)は河川の旧河道から形成されています。河川が平地を流れると蛇行を繰り返しながら進みますが、曲がるときに遠心力が働き、外側により大きく曲がります。そして洪水などで水量が増えたとき、河川はショートカットして直線的な新しい河道が生まれます。(人間が人工的に行う場合もあります。)

これによって切り離された場所が三日月湖となり、河跡湖、牛角湖とも呼ばれています。現在は多くが埋め立てられていますが、洪水時にあふれた水を三日月湖に流すなど遊水地の役割を果たしている場所もあります。

コメント